教育家精神,是甘当人梯的奉献,是以文化人的坚守,更是心怀家国的担当。师者如光,他们以知识启迪智慧,以情怀滋养心灵,在平凡的岗位上践行着“为党育人、为国育才”的使命。在第41个教师节到来之际,党委宣传部、人事处联合推出“躬耕教坛,强国有我”专栏,聚焦一批优秀教师,展现他们立德树人、传承教育家精神的动人实践。致敬所有闪耀在讲台上的重大老师,愿这束光点亮更多学子的前行之路。

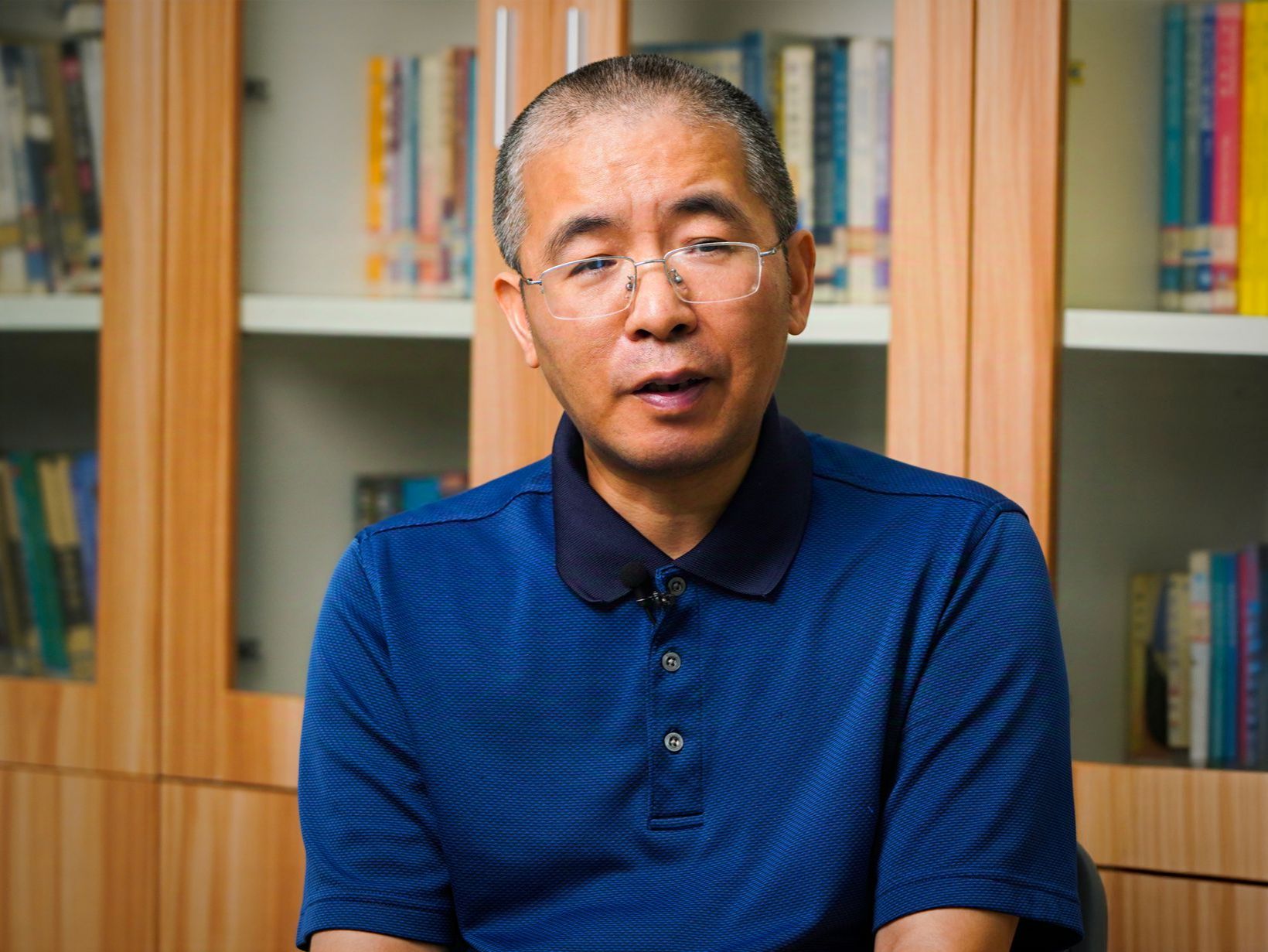

李永毅,重庆大学外国语学院教授、博士生导师,国家级人才,第七届鲁迅文学奖文学翻译奖得主,享受国务院政府特殊津贴专家。曾获第八届高校人文社科奖二等奖、重庆市社科成果奖一等奖2项、重庆文学奖2次、2023年重庆市“教书育人楷模”、2022年宝钢优秀教师奖等。已出版专著和个人论文集6部、诗集3部,译著28部,发表论文86篇,其中CSSCI期刊论文49篇。

以翻译为桥,对话千年文明

1996年,还在读大学的李永毅帮外教查书时,偶然发现学校图书馆藏有丰富的拉丁语书籍,却鲜有人问津。这次偶然的相遇,让他与拉丁语结下了不解之缘,并立下了译完古罗马黄金时代诗人全部作品的宏愿。拉丁语被许多人视为“绝世冷门语言”,但李永毅从不这么认为。在他看来,拉丁语为他打开了一扇门,让他窥见截然不同的世界与文明。

李永毅谈到启蒙他走上拉丁语研究之路的哲学家诗人卢克莱修,“他写的长诗《物性论》用原子论解释整个世界,只用自然的方式解释自然——在那个时代非常先进。”这种理性精神与诗性表达的结合,深深震撼了他,也奠定了他今后的学术方向。

“李永毅沉潜多年,译出古拉丁文《贺拉斯诗全集》,书中70万字的逐行评注颇见功力,体现了深湛的中文修养和古典学水平。”鲁迅文学奖的授奖辞这样写道。翻译不仅是语言的转换,更是文化的深度传递。李永毅提出“深度翻译”的理念:“翻译工作不光是翻译文字,特别是年代久远的文学作品,还要把它背后的文化、科学、历史背景传递给读者。”他翻译的《贺拉斯诗全集》耗时七年,是中国第一部贺拉斯诗歌中文全译本。在接下来的五年里,他又独力翻译了古罗马另一位大诗人奥维德的全部作品,篇幅达35000行,体量是《贺拉斯诗全集》的五倍, 总字数超过300万字。李永毅为自己设定了每日工作计划——每天至少翻译170行诗歌,需要投入至少10到12小时进行反复推敲和打磨,工作强度非常大。每月月末,他会留出2天作为机动日,用于补充未完成的工作进度。即使在暑假,办公室也依然是他常待的地方。书中也有不少片段是在往返新老校区的通勤校车上完成的,“带一个小笔记本,来回路上不做其他事,也翻译出不少内容”。

在他看来,“好的译者必须既是诗人,又是匠人”。诗歌翻译要有诗人的灵性,体会诗人的情感世界,“感觉到我就是那个诗人”;也要有匠人的技艺,在格律、用词、句法上反复推敲,寻求汉语中的对等物。他格外重视译者的责任感:“哪怕一个小问题,也应多问多查,避免误导读者。”在翻译奥维德《岁时记》时,为准确还原古罗马星象,他借助天文软件,重演两千年前的星空;为理解诗中一台织机的运作,他专门查找复原影像,只为更精准地向读者传递作者当时的创作情景。

以讲台为田,培育通识人才

作为教师,李永毅倡导“小通识、大文科”的教育理念,希望培养既精通外语、又深谙外国文化,能服务于国家战略的专业人才。他认为翻译人才应成为“双向的文化桥梁”,不仅引进来优秀外文作品,更要能“用外语讲好中国故事”。

他的课堂不拘一格,重在激发兴趣。“课堂的关键,是让学生真正产生兴趣,课后愿意自己去深入学习。”李永毅常将古老的神话与当下现实关联,引导学生看见其中永恒的人性光芒。在讲奥维德《变形记》中的太阳神阿波罗时,他引导学生思考阿波罗性格中的缺陷,也观照人性、内在自省。“神话不再是遥远的故事,它和我们当下是有关的。” 李永毅说。

在教学中,李永毅注重中西比较与批判性思维,引导学生平等地看待不同文明:“既不仰视也不俯视,而是平视。”他认为,文化的交流应当是对等的,在文化研究与学习中,要用开放平等的胸怀拥抱世界,既不盲目崇拜,也不轻视傲慢,既深入了解、走进其他文明,又要自觉克服文化研究带来的同化风险。他鼓励学生用平等的姿态与国外作品“对话”,增强文化自信,用外语讲出精彩的中国故事,学习将中华优秀传统文化精髓准确地传达给世界,成为具备全球视野的新时代人才。

他也把这种平等视角运用到教学中。他倡导师生在学术领域里平等交流,并鼓励学生勇敢地向老师公开提问。即便是一门仅有12名学生选修的拉丁语课,李永毅也会坚持上好每一节课,且课堂质量毫不懈怠。他的敬业精神和人格魅力深深影响着学生,被誉为“零差评老师”。

以生活为诗,守望精神岛屿

学术之外,李永毅把生活过成诗意的艺术。

他写诗,也鼓励学生写诗。他认为写诗是对“生活艺术化”的实践,是情感的抒发与人生的滋养。自少年时期开始写诗,至今他已创作超过千首诗歌。即使科研教学工作繁忙,他仍保持着写诗的习惯,偶尔有灵感就会创作,并乐于和学生们分享。“中国古代文人都写诗,那是他们生活的一部分。”他欣赏学生们的创作活力,“三行情诗大赛、用AI生成图片再配英语诗……年轻人写得很好。”

在数字时代,李永毅也积极拥抱技术变革带来的便利。他创办“灵石岛”网站,二十多年来免费分享学术资源、诗歌译作,为无数文学爱好者建起一个自学交流平台。他说,这源于一种责任:“罗马文学的空白,不应该没人去做”。他借助AI去阅读西班牙语、意大利语论文,拓宽研究视野;他尝试用AI辅助设计教案、生成语法分析。面对人工智能的挑战,李永毅持开放而清醒的态度:“AI翻译语言通顺、不出病句,但在文化负载重、情感价值判断强的文学翻译上,人类仍不可替代。”他认为未来的翻译教育应更注重培养学生与AI协作的能力,清楚识别二者的优势与边界。他始终坚信,技术的尽头依然是人的理解、洞察与创造。

“真正的教育是唤醒灵魂。”李永毅说。数十年时间,李永毅搭建起一座通往古罗马文学的桥梁。他以译笔为舟,以讲台为田,以诗心为灯,在古典与现代、东方与西方、技术与人文之间,自由往来,从容守望。翻译与文学的意义,在于让人成为更完整的人——既有匠人理性的严谨,也有诗人感性的温度;既扎根自己的文化,也向整个世界敞开。

来源:党委宣传部

作者:牛祉祯 张婧

图片:陈健 部分由受访者提供